あなたは上司から「指示を待ってばかりいるな」と言われて困ったことはありませんでしょうか?指示待ちを直すと言っても、直し方がよくわからないですよね。

何か変えないといけないのはわかるけど、何をどうすれば良いのかわからないと焦ってしまいます。冷静さをなくしてしまい、ますます仕事に悪影響が出てしまうかもしれません。

この記事では、そんなあなたに「指示待ち人間をやめる5つの直し方」について説明しています。この記事を読めば、指示待ちを脱却するために意識すべきことがわかるでしょう。

仕事で成果を出すには、少しずつ信用を得ていく必要があります。そのきっかけになる内容ですので、ぜひ最後まで読んでください。

(アイキャッチ画像出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e7%94%b7-%e6%9b%b8%e3%81%8d%e8%be%bc%e3%81%bf-%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97-2562325/)

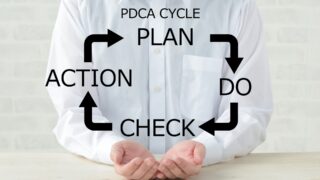

指示待ち人間をやめる5つの直し方

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/2605916

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/2605916上司はあなたのどのあたりを見て「指示待ち人間」だと言っているのでしょうか?上司が指示待ちだと感じるのは、上司の考えとあなたの考えにズレがあるからだと思います。

ここからは指示待ち人間をやめるために、あなたがすべき「5つの直し方」を説明していきます。その方法は以下のような内容です。

- 指示する人の気持ちを考える

- 仕事の目的を把握する

- 仕事の業務全体を考える

- コミュニケーションをとる

- ビジネス書で行動の仕方を学ぶ

「指示待ち人間」と言われるのは、上司があなたに不満を感じているということです。放っておくと組織に悪影響を及ぼしたり、会社にいられなくなる可能性もあります。

そうならないように、次の章から1つずつ詳しく見ていきましょう。

指示待ち人間の直し方① 指示する人の気持ちを考える

指示待ち人間の直し方の1つ目は「指示する人の気持ちを考える」です。「そんなの当たり前だ」と思うかもしれませんが、相手から見るとそれができていないのが現状なのです。

あなたは上司の期待に対して、それを上回る対応をしていますでしょうか?期待を下回ってしまうことが続くと、だんだんと信用されなくなってしまいます。

『指示をする』という行為は、意外と手間がかかったり気を使ったりします。上司が「部下の成長を考えてしっかり指示した」にもかかわらず、部下が期待に応えていなければ、上司も嫌になってしまうでしょう。

言われた仕事をただやるのではなく、「なぜ上司はこのような指示をしたのか」その背景についても考えてみると良いでしょう。

指示待ち人間の直し方② 仕事の目的を把握する

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/5183803

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/5183803指示待ち人間の直し方の2つ目は「仕事の目的を把握する」です。指示されたことをただやっているだけでは、仕事の目的を把握しているとは言えません。

日頃行なっている仕事は、目的を達成するための手段であることがほとんどです。目的をきちんと把握していないと、頑張っているつもりでも無駄なことをしている可能性があります。

例えば、「補助金を出して活用してもらう」という『目的』で申請を受付するとします。あなたはその『手段』として書類の受付をします。

あなたは「番号や漢字に間違いがある」と受付を拒否するかもしれませんが、本来見るべきは「申請者が補助金をもらう資格があるか」と言うことでしょう。目的を把握することで、自分のすべきことの基準が明確になります。

指示待ち人間の直し方③ 仕事の業務全体を考える

指示待ち人間の直し方の3つ目は「仕事の業務全体を考える」です。これも先ほどの「仕事の目的を把握する」と近い考え方で、全体を把握しておくことが重要です。

どんな仕事も他の仕事とつながっていて、自分の仕事だけでは完結しません。そのため、業務の流れや他の業務とのつながりを考えることで、自分がしている業務の効率性を上げることができます。

例えば、業務の流れの中で「内容をチェックする」工程が何度かあるとします。同じところを何度もチェックするよりも、最終的に全体がチェックできているような流れにすれば効率的でしょう。

自分で積極的に仕事に興味を持ち、「自分ならこうやるな」と考えてみることがポイントです。数ヶ月先の近い将来をイメージして、効率性を考えるクセを持つと良いでしょう。

指示待ち人間の直し方④ コミュニケーションをとる

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23279410

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23279410指示待ち人間の直し方の4つ目は「コミュニケーションをとる」です。『仕事は人間関係』ですので、意思疎通をはかることは大切です。

「これぐらい言わなくてもわかるだろう」と言わなかったために、ミスが発生して人間関係がおかしくなる場合があります。

「ちょっと一言声をかける」という簡単な行動で、無駄なことをせずに済んだりミスも少なくすることができます。

みんなで声を掛け合えば人間関係もよくなりますので、職場の雰囲気も良くなり仕事がうまくまわり始めるでしょう。

指示待ち人間の直し方⑤ ビジネス書で行動の仕方を学ぶ

出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e6%9c%ac-%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%af-%e5%ad%a6%e3%81%b6-%e7%9f%a5%e8%ad%98-168824/

出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e6%9c%ac-%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%af-%e5%ad%a6%e3%81%b6-%e7%9f%a5%e8%ad%98-168824/指示待ち人間の直し方の5つ目は「ビジネス書で行動の仕方を学ぶ」です。自分の会社の当たり前が、社会の当たり前とは限りません。

また、あなたが思っているより理想的・革新的な働き方をしている人達もいるでしょう。ビジネス書を読むことで、そういった違う環境で成果を出している人の働き方がわかります。

ビジネス書を読んで知識を持っておくと、後で自分の仕事に活用できる可能性が出てきます。また、積極的にアウトプットすることで自分の仕事環境も良くなっていくでしょう。

あらためて「指示待ち人間」とは?

指示待ち人間の直し方について説明してきましたが、そもそも「指示待ち人間」とはどのような状態なのでしょうか?ここであらためて考えてみたいと思います。

このサイトでは『指示待ち人間』を「上司の指示がないと仕事ができない人、自分で考えて行動できない人」と定義しています。

それに加えて「指示されたことだけしかしていない」「意見等を求めても何も出てこない」などの特徴があり、指示待ちをされると上司は「一緒に仕事している」という感覚を持てくなるでしょう。

その上司の「思うようにできない」という感覚が『指示待ち人間』という言葉に出るのではないでしょうか。

「指示待ち人間」の原因を知る一番簡単な方法

出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%81-%e7%94%b7-%e6%b5%b7%e6%b4%8b-%e5%b1%8b%e5%a4%96-%e7%a0%82-1836597/

出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%81-%e7%94%b7-%e6%b5%b7%e6%b4%8b-%e5%b1%8b%e5%a4%96-%e7%a0%82-1836597/その他にも、上司があなたに「指示待ち人間」と言うのは原因があるかもしれません。原因が分かれば対処がしやすくなりますので、その原因について考えてみましょう。

一番簡単な方法は、仕事全体を把握している上司に直接聞いてしまうことです。上司もあなたに「成長してもらいたい」「一緒に仕事をうまく進めたい」という思いがあるはずです。

中には嫌なことを言われたり、まともに相手にしてもらえないということがあるかもしれません。しかし、原因がわからないままだと、何をしてもまた同じことを繰り返してしまう可能性があります。

自分の働き方、そして生活に直接影響することなので、勇気を出して原因を追究してみましょう。

指示待ちになる原因から考える直し方

ここからは少し視点を変えて、自分の内面にある「指示待ちになる原因」について、その直し方を説明します。内面にある主な「指示待ちになる原因」は以下の3つです。

- 失敗したくない、自信がない

- 責任を取りたくない

- 仕事の内容がわからない

失敗したくない、自信がない

失敗して怒られた経験などが強くあると、なかなか行動ができなくなってしまいます。この場合は小さく行動してみて、ちょっとした成功体験を作るのが良いでしょう。

いろいろ考えて何とかしたいと思っていても、行動しなければ何も変わりません。相手から見ると何もしていないのと一緒です。

ちょっとしたことからでも良いので、行動してみることで自信をつけていきましょう。

責任を取りたくない

上司の責任を自分のせいにされたり、面倒なことに巻き込まれた経験があると、どうしても消極的になってしまいます。

しかし、どんな立場であれ仕事をしていれば『プロ』です。顧客もあなたをプロとして見ていますので、責任を取らないで仕事をするということは難しいでしょう。

責任が大きくて負担だという場合には、その役割等について上司と相談するのが良いでしょう。自分が責任をもって頑張れる仕事の範囲を考えてみましょう。

仕事の内容がわからない

自分の仕事に対する知識が不足していると、仕事の効率性や人間関係に悪い影響が出てきます。最低限自分の仕事に対しての勉強は必要です。

勉強した時に感じた疑問や意見などを上司に話してみると、上司にも新しい発見があって仕事が良い方向に進むかもしれません。

知識を得ることで自分の不安も軽くなるし自信も出てくるので、「今が頑張り時だ」と思ったら覚悟を決めて勉強に励みましょう。

まとめ:仕事を前向きに考えて良い人間関係を築こう

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/4786984

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/4786984今回は「指示待ち人間をやめる5つの直し方」について説明しました。繰り返しになりますが「仕事は人間関係」ですので、良い人間関係を築くためにはどうするかを考えていきましょう。

上司や業務全体を考える意識を持つこと、そして期待に応える行動をすることで、あなたの信用は少しずつ大きくなっていくでしょう。

人間関係はすぐに築けるものではありませんし、失った信用を回復するのも大変な労力が必要です。しかし、小さく行動して少しずつ変わっていけば、きっと上司も成長に気付いてくれるでしょう。

まずは明日の朝、大きな声で挨拶をすることからでも良いので行動してください。前向きに考えて、具体的な行動で自分を変えていきましょう。